はじめて梅干し・梅シロップの仕込みをしましたので、その際の気づき(主に失敗)を共有します。

基本材料

基本の材料比率は以下の通りです。

・梅シロップ→梅:氷砂糖=1:1

・梅干し→梅:塩=1:0.2

ルーティン作業になっているご家庭は数キロ単位で漬けますが、初めてという事もあり、梅1キロづつ仕込みます。小さくはじめてみます。

又、梅干しの色付けに赤紫蘇を入れることもあり、管理人もそれをやろうと思ってますが、その場合の赤紫蘇の分量は梅に対して20%程度。

赤紫蘇も塩もみが必要なのですがその塩の分量も赤紫蘇の20%です。

梅干しを1キロつけるなら、塩200g 赤紫蘇200g 赤紫蘇用の塩40gという事です。

やらかし:梅干し用の赤紫蘇を買うのはあとからでいい。

その日、氷砂糖はあきらめた。

会社帰り、思い付きで材料だけそろえた後に気づいたのですが、赤紫蘇が必要なのは「梅干しを仕込んだ1週間後」です。最初から買ってしまいました。どうしましょう。

仕方がないので「紫蘇ジュース」を作りました。材料は、紫蘇200g・水1リットル・砂糖300g・お酢150gです。赤紫蘇を水1リットルでゆで、濾した赤紫蘇ゆで汁に砂糖・お酢を入れます。

味は思った以上に「甘い」です。勝手に酸味の強いジュースイメージを持っていたので思い違いが発生しました。

小豆を炊くのと同じ思い違いです。炊いた小豆はあんこの味を想像してしまいますが、ただ炊いただけなら豆の味です。小豆自体は甘いわけでなく、砂糖で甘くなるのです。

なので酸味を利かせたジュースにするならば、水や炭酸水で割る際にさらにお酢を入れる必要があります。

なんというか、「梅ミンツの親戚(紫蘇version)」という味です。

梅シロップと梅干しを同時に作ってよかったこと:梅の熟成度に応じてトレードできる

梅シロップと梅干し、材料はいづれも梅ですが、どこのネットでもこういわれております。

梅シロップ用:青梅

梅干し用:黄色く熟したもの

適切な熟成度が違うのですが、スーパーで買うキロ単位の梅は、青梅の中にやや熟したものが混じっていたり、梅干し用の黄色い梅の中に青梅が入っていました。自然のものなので仕方がありません。

梅シロップについては「(黄色い梅でも)気にするな」との事ですがだいたい、梅干しについては「(青梅だったら)追熟せよ」との事です。しかし、追熟させる場所もなければ仕込み延期可能日もないです。

なので、梅干し用に買ってきた黄色い梅の中に入っていた青梅は、梅シロップへ左遷しました。

後は、黄色い梅の方が内部が痛んでいるものも何個か散見されたので、結果梅干し用の梅の総量は800gとなりました。

「梅仕事」開始。

それでは梅仕事に取り掛かります。その過程で気づき・段取りミス等もあったので備忘として残しておきます。

梅干しの作り方・梅シロップの作り方はほぼ同じです。

①梅を洗い、へたを取り、少し乾かす。

②消毒した容器に梅と塩(氷砂糖)を交互に入れ、保存。

いわゆる梅仕事=大変・面倒くさいというのは、①の作業ゆえんですが、1キロ・2キロ程度でしたらば、10分20分です。量が多ければ嫌になる作業です。

やらかし:容器の熱湯消毒は「先にやろう」

容器ですが、雑菌が入っているとすべてが無駄になるので、消毒が必要です。ガラス製の容器でやるならば熱湯消毒が良いです。

しかし、厚いガラス容器というのは熱湯をかけると結構冷めづらく、すこし時間をおかなくてはなりません。

梅を洗い・塩の分量を量った後に容器の消毒をやったので、冷ますまでの時間が無駄でした。

残念:ドーバー パストリーゼはマジで楽なのに、今ネットでは取り扱いがなさそうです(2020年6月現在)。

後は、焼酎での消毒も推奨されています。プラスチックの蓋やパッキン部分は熱湯消毒NGなので、アルコール消毒必須です。そんな時にドーパー社のパストリーゼはマジで楽です。アルコール度数77度、食品直接噴霧OKスプレーボトルタイプで使いやすいです。

漬けることに慣れていないと一回全部出してもう一回やるなど、余計な無駄工程が生まれます。そんな時パストリーゼかけておけば「とりあえず除菌はできている」気分にもなれます。

・・・と、ご紹介したいところですが、2020年6月13日現在、下記の画像の者はAmazonにも楽天にも取り扱いがないようです。

コロナ騒ぎで消毒液が品薄だった時は10倍の価格がつき、その後消えてしまいました。復活したらお知らせします。

管理人は、今年初めの味噌づくりの時にヘッドスプレー付き500ml+詰め替え用1ℓを購入し、まだ残ってましたのでそれを使いました。

食品だけでなく、タオルペーパーに湿らせてちょっと手拭き等にも使ったりしてます。かなり便利です。洗濯物の乾きが雑菌臭い時はスプレーでシュッシュしてもう一度乾かすと雑菌集が解消します。在庫が復活したらタイトルでお知らせしますので是非使ってみてください。

話戻って、梅干しレシピでは、「漬ける前に焼酎をまぶす」というものもあるので、とりあえず、パストリーゼを吹き掛けておきました。

小瓶漬けで、梅が大粒だとうまく平らにならない。

さて、漬ける為の容器です。なんせ材料から買い出ししたので容器がありません。今の季節はスーパーには梅や氷砂糖やお酢と一緒に、果実酒保存容器がに売られています。季節ものなので大体入り口店頭に置かれています。

しかし、梅干し用の容器は置いてません。果実酒用で代用できますが正直見た目がダサいので2つも買いたくないなという邪念が起こります。

なので、昔イケアあたりで買ったジャム・ピクルス用のガラス瓶(1ℓ)を2つで付けることにします。

左が梅シロップ、右が梅干しです。

ここで、「塩と梅を交互に入れてつける」「氷砂糖と梅を交互に入れる」という、ミルフィーユ的指示が入ります。

やってみてわかりましたが、氷砂糖で付ける梅シロップの方は簡単です。梅と氷砂糖が同量なので交互にできます。

苦戦したのは梅干しです。どうやっても塩が梅の隙間をぬって落ちていきます。そもそも梅干し分量に対して20%しかなく、サンドしたくても、塩の絶対量が足りません。

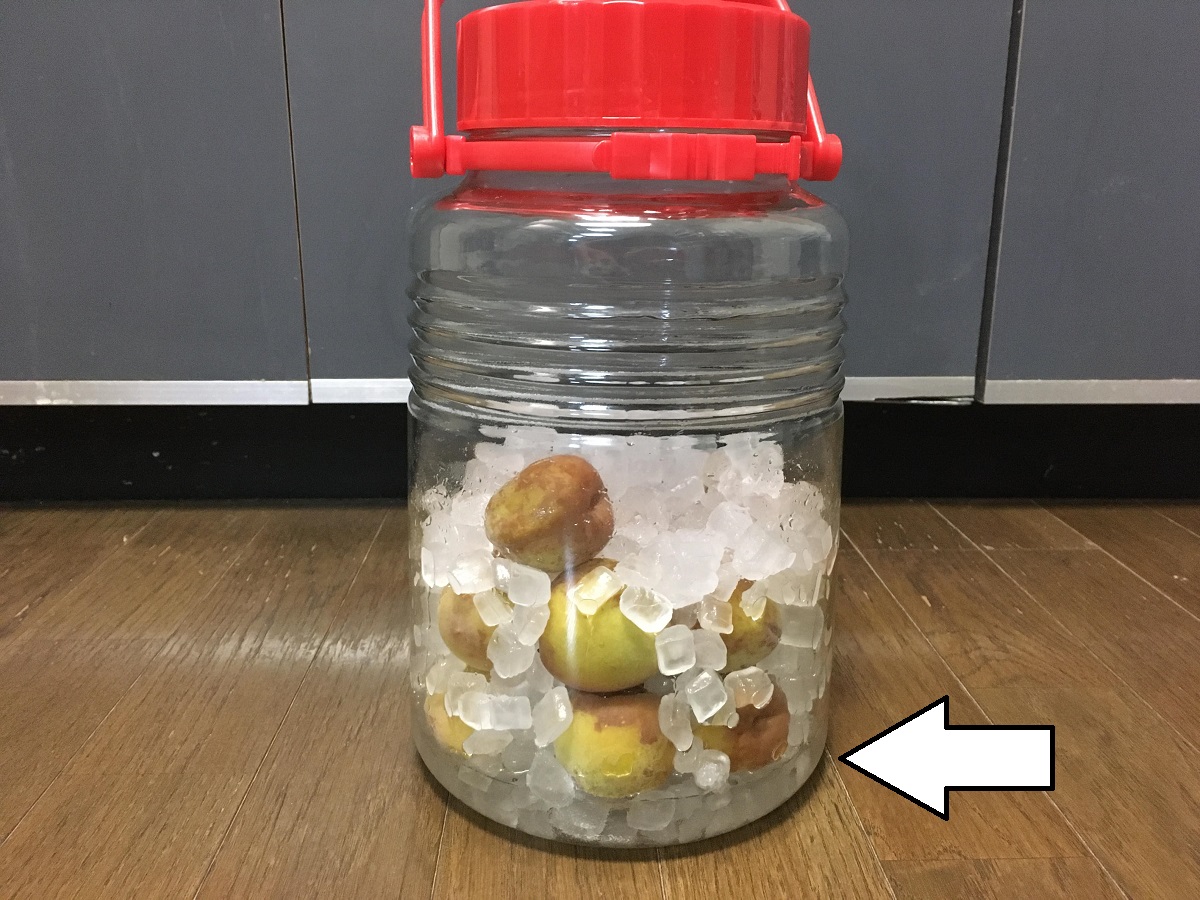

漬けおわりがこちら。

何故、ブログ用の写真なのに梅シロップ瓶と梅干し瓶を逆にしないのか、

梅干しレシピには「最後に塩で蓋をする」という指示もありましたが、そんなことができる塩の量はみじんもありませんでした。

なんだか、小学校の給食であった手作りふりかけを思い出しました。ボウルに入ったふりかけをごはんの入ったアルマイト弁当の蓋を開けスプーンでかけていくのですが、「最初の方で配膳した一人当たりのふりかけ量が多すぎて、5人くらいに配れなかった」苦い思い出がよみがえりました。

そして、ピクルス瓶で付けると重石・蓋の類が全くできません。

梅酢を早く上げる為、何より梅を早く酢に沈ませる為に「重石」は必要なのですが、この瓶に入る重石の変わりが見当たらないのです。

ここで気持ち的には「詰んだ(失敗)」という気分になりました。

梅干し経過観察中

さて、この梅干しは助かるのでしょうか。経過が気になり数時間お気に見てしまいます。失敗なのか大丈夫なのか、

事実、重石ができない以上「瓶を回して梅に梅酢を絡める」工程をせざるを得ない為、見てしまうというより見なきゃいけないのです。

数時間はやりすぎですが、1日に1回~2回はその必要があります。

翌日の朝

一夜あけるとほんのチョッぴり梅酢がたまってます。「なるべく梅酢に絡ませる」ためにとりあえず振っておきます。

2日目

梅酢が半分上がってきました。お互いの瓶で梅が2~3粒遊んでますしたので、1粒お引越しさせました。写真はお引越し後です。

それでも1粒だけ遊んでます。最悪この子は損切り(廃棄)しようかが本当に迷いますが、一日置いておくことにします。

3日目

なんとまあ、遊んでいた子はあるべき箇所に収まりました。梅がだんだんしぼんできたいので隙間が空いたようです。

4日目

塩もほとんど梅酢の中に溶けました。ほんのちょっぴり梅酢がかぶっていないので引き続き、容器回しは必要かと思われますが峠は越えたようです。

ところで梅シロップの方は・・・

さて、仕込み時点で懸案がなかったのであまり気にしてませんでしたが梅干し4日目と同時刻のシロップ君ですが梅の実がやや赤くなり、シロップがあまり溜まってません。

ちょっと気づいたのですがつける際に、氷砂糖→梅→氷砂糖→梅→氷砂糖とやってしまったのですが、本当は梅→氷砂糖→梅→氷砂糖の方がよかったのではと思いました。底にの氷砂糖の厚み分、梅シロップの浸かりが悪くなります。とりあえず、瓶を回してなるべくからめました。

そしたら、梅ちゃんが1個、飛び出してしましました。この子大丈夫でしょうか?心配です。

そもそもですが、この青梅が赤くなってきている事象は普通の成熟の過程なのでしょうか、それとも悪くなっているのでしょうかそれすらわかりません。

続きはまた来週

さて、次回は赤紫蘇を梅干しに加えていきたいと思います。

ちなみに赤紫蘇は出回る時期が限られいるので、梅と一緒に買って塩もみして取っておくという手もあったようです。

赤紫蘇すら在庫の心配が必要なのかというところですが、すでに紫蘇ジュースを作ってしまったので月曜日に買ってきます。

コメント